Indice dei contenuti

Leggere il corpo-mente disabile: la visibilità obbligata come dispositivo di oppressione

di Julia Arena

Fiorire nel buio: custodire il glitch tra i silenzi di foreste digitali

di Vittoria Martinotti

Donne invisibili nell'editoria italiana

Intervista a Roberta Cesana

di Anita Fonsati

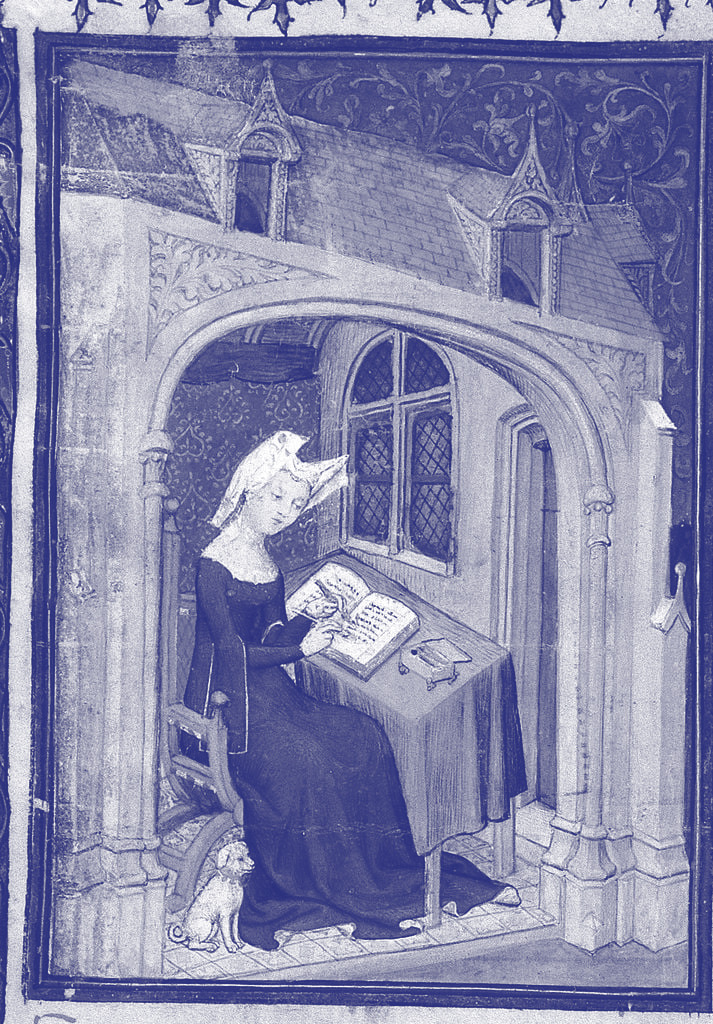

Inosservate, adombrate o rese addirittura invisibili dal riflesso del successo dei grandi editori con cui collaboravano, le donne nell’editoria (non solo italiana) non sono quasi mai finite sotto i riflettori, pur avendo contribuito al successo di numerosi progetti culturali. A partire dalla storica lotta femminile per ottenere il diritto all’istruzione, per poi considerare gli ostacoli al consumo dell’oggetto libro1 e la tortuosa strada nei processi di autoformazione, le mansioni editoriali che si attribuivano alle donne, almeno fino al 1830, ma in realtà anche oltre2, sono sempre state considerate subalterne o non riconosciute. Recenti pubblicazioni si propongono di integrare la storia dell’editoria con l’obiettivo di colmare tali lacune, studiando, soprattutto negli archivi, il ruolo delle donne editrici, ma anche delle traduttrici o collaboratrici editoriali a vario titolo.

Roberta Cesana, storica dell’editoria italiana, con ricerche di fresca data ha contribuito a consolidare un percorso accademico volto alla divulgazione di una storia a tutto tondo, che integrasse anche i profili di coloro che hanno parimenti compartecipato alla costituzione di una filiera editoriale, ma sempre da dietro le quinte, senza mai vedere riconosciuti i propri meriti.

Anita Fonsati: Prima di tutto mi piacerebbe chiederle da dove arriva questo interesse nella sua ricerca e quali sono stati i primi passi che l’hanno condotta a rilevare inizialmente il problema e poi le possibili vie di indagine.

Roberta Cesana: Ho iniziato a occuparmi del tema della presenza femminile nei mestieri del libro ormai più di dieci anni fa, in particolare, nel 2013 avevo avuto l’idea di lanciare una call for papers internazionale dalla quale erano derivati due numeri della rivista «Bibliologia», usciti per le mie cure, con il titolo Donne in editoria, nel 2014 e nel 2015. La mia attenzione si era concentrata sul tema in seguito alla lettura di un primo, isolato ma autorevole, intervento di Leslie Howsam, In My View: Women and Book History (che l’autrice peraltro, proprio recentemente, ha ripreso con il titolo Revisiting My View3). Poco dopo era apparsa, nel nostro Paese, una ricerca pionieristica e ancora oggi fondamentale di Tiziana Plebani, Il «genere» dei libri4. Poi, più nulla fino al 2014, quando usciva Do Women Have a Book History? di Michelle Levy5, diventato a sua volta un classico della storiografia sul tema. Insomma, le basi teoriche erano state poste, e da quel momento con me si muoveva anche Valentina Sestini, autrice di Donne tipografe a Messina tra XVII e XIX secolo6, che rappresenta tutt’oggi lo studio di riferimento sulla presenza delle donne nelle tipografie di antico regime. Senza dimenticare Valentina Sonzini, geniale ideatrice del censimento delle tipografe i cui risultati si possono consultare su Wikipedia7. Diciamo che i miei primi studi si inserivano in un percorso già avviato all’estero ma ancora pionieristico in Italia. Da quel momento in poi, mentre le colleghe che ho citato continuavano a studiare le presenze femminili nell’antico regime tipografico, io mi sono dedicata a studiare in particolare il ruolo delle editrici in età contemporanea: un percorso, quest’ultimo, che negli ultimi due anni ho condiviso in parte anche con Irene Piazzoni e Lodovica Braida.

AF: Nelle sue ricerche emerge la figura della donna imprenditrice già all’inizio del Novecento. Virginia Woolf8, ad esempio, con Hogarth Press, poteva godere di grande libertà nel pubblicare i propri scritti, ma anche di stampare ciò che riteneva necessario relativamente al proprio contesto sociale: è stata la prima a proporre la traduzione in inglese delle opere di Sigmund Freud, così come in Italia qualche anno dopo sarà Leda Rafanelli ad approfittare della propria autonomia pubblicando l’opera completa di Friedrich Nietzsche9.

Quali sono le figure italiane di donne imprenditrici ante litteram e perché il loro contributo non può essere taciuto, ma necessita di essere raccontato?

RC: Il loro contributo va portato alla luce proprio per sfatare la convinzione che non sia mai esistito e che gli editori, da Aldo Manuzio ad Arnoldo Mondadori, siano stati solo uomini. C’erano donne imprenditrici nei mestieri del libro già in antico regime tipografico. Penso, tra le molte altre, alla moglie di Giovanni Battista Bodoni, Margherita Paola Dall’Aglio, o alla madre di Giuseppe Pomba, Carlotta Boma, per fare solo due esempi. In età contemporanea la lista si infittisce ulteriormente, in particolare dagli anni tra le due guerre in poi, visto che la sensibilità del mondo politico verso la condizione femminile cambia solo nel corso della prima guerra mondiale, quando le donne sostituiscono in tutti i mestieri gli uomini chiamati al fronte e diventa per la prima volta stridente il contrasto tra la realtà e le leggi ormai anacronistiche (mi riferisco al codice Pisanelli10 e all’autorità maritale nelle questioni economiche, abolita solo con la Legge Sacchi del 1919). L’esperienza di Ottavia Mellone, per esempio, restituisce molto bene la vicenda di una donna riuscita addirittura a sopravanzare la fama e le imprese del consorte, l’editore Nino Vitagliano. Fondatore di due case editrici, è stato incapace di amministrarle in modo proficuo, cosa che invece lei riuscirà a fare con successo, entrando a far parte, autonomamente, del mondo dell’editoria milanese tra le due guerre con un ruolo di primissimo piano. Oppure, possiamo citare Daria Guarnati che fonda, in proprio, la sua casa editrice: circa cinquanta titoli, quasi tutti dedicati alle arti d’ogni epoca, otto numeri della raffinatissima rivista «Aria d’Italia» e, dal 1949 in poi, tutte le opere di Curzio Malaparte nonostante le sue proverbiali bordate, come quando le scrive: «Lei lavora da donna: senza continuità, a scatti, con entusiasmi improvvisi e improvvisi pentimenti»11.

AF: Parlando di casi più recenti di editrici donne, vorrei approfondire il discorso attorno alla figura di Elvira Sellerio, che ha fatto la storia dell’editoria italiana e sulla quale, tuttavia, esiste solo un libro di ricordi, La memoria di Elvira12, pubblicato da Sellerio ormai dieci anni fa.

RC: Ricollegandomi alla domanda precedente, aggiungo che, di fatto, tutte le donne che fondano o dirigono una casa editrice prima degli anni Settanta possono essere considerate editrici ante litteram nel senso che, come noto, solo con il femminismo della seconda ondata assistiamo per la prima volta al sorgere di un folto gruppo di case editrici fondate da donne per le donne: Scritti di Rivolta Femminile, Edizioni delle donne, Dalla parte delle bambine – per citare solo le più famose case editrici femministe – fino a La Tartaruga di Laura Lepetit che, a partire dal 1975, si inserisce con sicurezza nel mercato editoriale generalista, pur mantenendo la sua specificità.

Nella seconda metà del Novecento, Elvira Sellerio è a sua volta una pioniera, con un primato importante, quello di aver partecipato all’impresa sin dall’ideazione e dalla fondazione della stessa, con ruolo attivo di primo piano. Siamo a Palermo, nel 1969, e siamo di fronte a un caso paradigmatico nell’ambito della presenza femminile in editoria, che colloca saldamente Elvira Sellerio nel novero delle imprenditrici attive sia sul versante societario sia su quello organizzativo e professionale. Come ha scritto Salvatore Silvano Nigro: «Dall’incontro di una donna, che credeva con forza nel valore ampiamente “politico” della lettura [Elvira Sellerio], e di uno scrittore “illuminista”, che impugnava la letteratura come dovere e come azione [Leonardo Sciascia], nacque quel tavolo di lavoro condiviso [con Enzo Sellerio e altri] attorno al quale si è strutturata la casa editrice Sellerio»13.

Prima di lei, forse solo Giancarla Mursia aveva avuto un ruolo simile nella nascita di Mursia Editore, fondata nel 1955 a Milano, ma le cui basi erano già state poste nell’immediato dopoguerra quando, dopo aver partecipato entrambi alla Resistenza, i coniugi Mursia si trasferivano da Padova a Milano e iniziavano la loro attività nel mondo dell’editoria.

Come si vede, di fronte ai casi sporadici di editrici che hanno attirato l’attenzione del pubblico o della critica, altre sono state occultate, e comunque, dal punto di vista della ricerca accademica, per esempio negli archivi, ancora quasi tutto rimane da fare.

AF: In altri casi, come per le scrittrici o per le traduttrici, simili indagini sulla presenza delle donne in contesti a predominanza maschile sono state avviate molto tempo prima rispetto alle editrici, dove questi studi sono tutto sommato molto recenti: crede ci sia una chiara motivazione, o comunque un legame tra questo ritardo e il contesto professionale?

RC: Sicuramente sì, io tendo a stabilire un legame tra il ritardo negli studi storici sulla presenza femminile in editoria e la mancanza di un riconoscimento formale alle professioni che le donne svolgevano accanto agli uomini, o al posto degli uomini, nei contesti di produzione del libro. Non dico niente di nuovo se faccio riferimento a un cosiddetto “canone letterario femminile” che, ormai da almeno trent’anni, le studiose di letteratura italiana stanno costruendo e legittimando. Per questo tipo di ricognizione e di valorizzazione del lavoro dell’ingegno femminile, le studiose di letteratura hanno un elemento cruciale al quale appigliarsi nelle loro ricerche, vale a dire il nome dell’autrice, che firma, in copertina, le opere che pubblica. Esistono e sono sempre esistiti gli pseudonimi, così come le opere anonime, ma sta di fatto che siamo ormai in grado di riconoscere e nominare le nostre autrici, maggiori o minori.

Questo discorso lo possiamo estendere al campo del giornalismo: attività nella quale sin dagli esordi dell’industria editoriale le donne si sono cimentate con successo e firmando con orgoglio i prodotti della loro penna, da Cristina di Belgioioso a Matilde Serao.

Ben presto agli studi letterari si sono affiancati quelli sulla traduzione, un’occupazione che è stata identificata come prevalentemente femminile: una pratica di servizio, solitaria, condotta tra le mura domestiche, che per tante donne è stata la chiave non solo per aprire le porte dell’editoria, ma anche per ricoprire ruoli apicali come mediatrici culturali. Pensiamo a Lavinia Mazzucchetti per la letteratura tedesca o a Fernanda Pivano per quella americana.

Insomma, solo da ultimi vengono gli studi storici, volti a fare emergere quante più figure femminili possibili dalla marginalità nella quale sono state relegate dall’apparente silenzio della documentazione e dalla endemica sottorappresentazione dei loro ruoli. Parlo di apparente silenzio della documentazione perché è necessario continuare a interrogare le fonti, sia rintracciandone di nuove (per esempio manoscritti, diari, autobiografie, epistolari) sia ponendo domande inedite alle fonti tradizionali già note: soprattutto gli archivi, dove spesso il contributo femminile è rimasto celato dall’abitudine, ricorrente nei secoli passati, di raccogliere le carte di donne all’interno dei fondi dedicati alle loro famiglie – ai loro padri, mariti, figli, fratelli. Parlo di sottorappresentazione perché ancora agli inizi del Novecento persino le donne che possedevano azioni ed erano co-fondatrici di attività editoriali potevano essere, e spesso erano, escluse dal nome della società. Succede nel nostro Paese, come succede in tutto il mondo: Blanche Knopf, definita da Thomas Mann come «l’anima dell’azienda», co-fondatrice insieme al marito della casa editrice letteraria Alfred A. Knopf, si sentì dire dal coniuge che, poiché suo padre aveva intenzione di entrare nell’azienda, tre nomi sulla porta sarebbero stati troppi e quindi il suo non poteva comparirvi.

¹ Fino alla fine dell’Ottocento, l’ingresso nelle sale di lettura delle biblioteche governative era precluso alle donne e, in Italia, solo all’inizio del Novecento alcune biblioteche avevano iniziato ad allestire sale e/o tavoli riservati alle signore. [Nota della Redattrice]

² Data che, convenzionalmente, separa l’antico regime tipografico della stampa manuale dal periodo del libro moderno, creato con l’ausilio della nuova stampa industriale. Questa data coincide anche con la nascita della figura dell’editore moderno, che arriva con l’industrializzazione dei processi editoriali. [NdR]

³ Leslie Howsam, Revisiting My View: Feminist Book History from the 1990s to the 2020s, sharpweb.org, 27 settembre 2024.

⁴ Tiziana Plebani, Il «genere» dei libri. Storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo e età moderna, Franco Angeli, Milano, 2001.

⁵ Michelle Levy, Do Women Have a Book History?, in «Studies in Romanticism», vol. 53 n. 3, 22 settembre 2014, pp. 297-317.

⁶ Valentina Sestini, Donne tipografe a Messina tra XVII e XIX secolo, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma, 2015.

⁸ Nel 1915 Woolf e suo marito presero in gestione Hogarth Press, comprarono una macchina per la stampa manuale e nel 1917 avviarono finalmente l’attività. L’iconica frase «sono l’unica donna libera in Inghilterra di scrivere ciò che vuole» – scritta sul suo diario nel 1925 – fa riferimento alla sua auto-imprenditorialità, per la quale i suoi testi non dovevano passare per il vaglio di una critica da parte delle case editrici.

La loro prima pubblicazione è del 1917, Two Stories, che riporta nel frontespizio entrambi i loro nomi, indicati come scrittori, stampatori, cucitori e rilegatori del libro. Tutti i volumi di Woolf avevano una copertina disegnata da sua sorella Vanessa Bell. Oltre ai testi di Woolf stessa e del marito, i tipi della casa editrice si occuparono anche di pubblicare gli scritti di T. S. Eliot e Gertrude Stein. Infine, famoso è il rifiuto che Woolf diede a James Joyce per la pubblicazione dell’Ulisse, dovuto al suo terrore di dover comporre un lavoro tanto articolato. Tutta la documentazione relativa a questa esperienza imprenditoriale è contenuta negli archivi dell’Università di Reading. [NdR]

⁹ Trasferitasi da Firenze a Milano nel 1908; nel 1920 e nel 1927 apre due case editrici che intende far muovere nell’ambito dell’editoria anarchica, nello specifico all’interno della corrente nota come “individualismo milanese”, di cui è tra lə fondatorə. In questo ambiente, e assieme al compagno Giuseppe Monanni, si dedica alla pubblicazione di titoli legati all’anarchismo italiano e straniero, avviando, per la prima volta in Italia, la pubblicazione dell’opera completa di Friedrich Nietzsche, anche se nella versione corrotta dalla sorella. [NdR]

¹⁰ Codice civile del 1865 che stabiliva la supremazia del marito rispetto a moglie e progenie, negando a questi autonomia giuridica e patrimoniale. [NdR]

¹¹ Giorgio Pinotti, Nota al testo, in Curzio Malaparte, Kaputt, Adelphi, Milano, 2009, p. 457.

¹² La memoria di Elvira, Sellerio, Palermo, 2015.

¹³ Salvatore Silvano Nigro, La Sirena e i suoi libri. Ritratto di Elvira Sellerio, Henry Beyle, Milano, 2014, p.15.

¹⁴ Laura Claridge, The Lady with the Borzoi: Blanche Knopf, Literary Tastemaker Extraordinaire, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2016, p. 10.