Indice dei contenuti

Leggere il corpo-mente disabile: la visibilità obbligata come dispositivo di oppressione

di Julia Arena

Fiorire nel buio: custodire il glitch tra i silenzi di foreste digitali

di Vittoria Martinotti

Fiorire nel buio: custodire il glitch tra i silenzi di foreste digitali

di Vittoria Martinotti

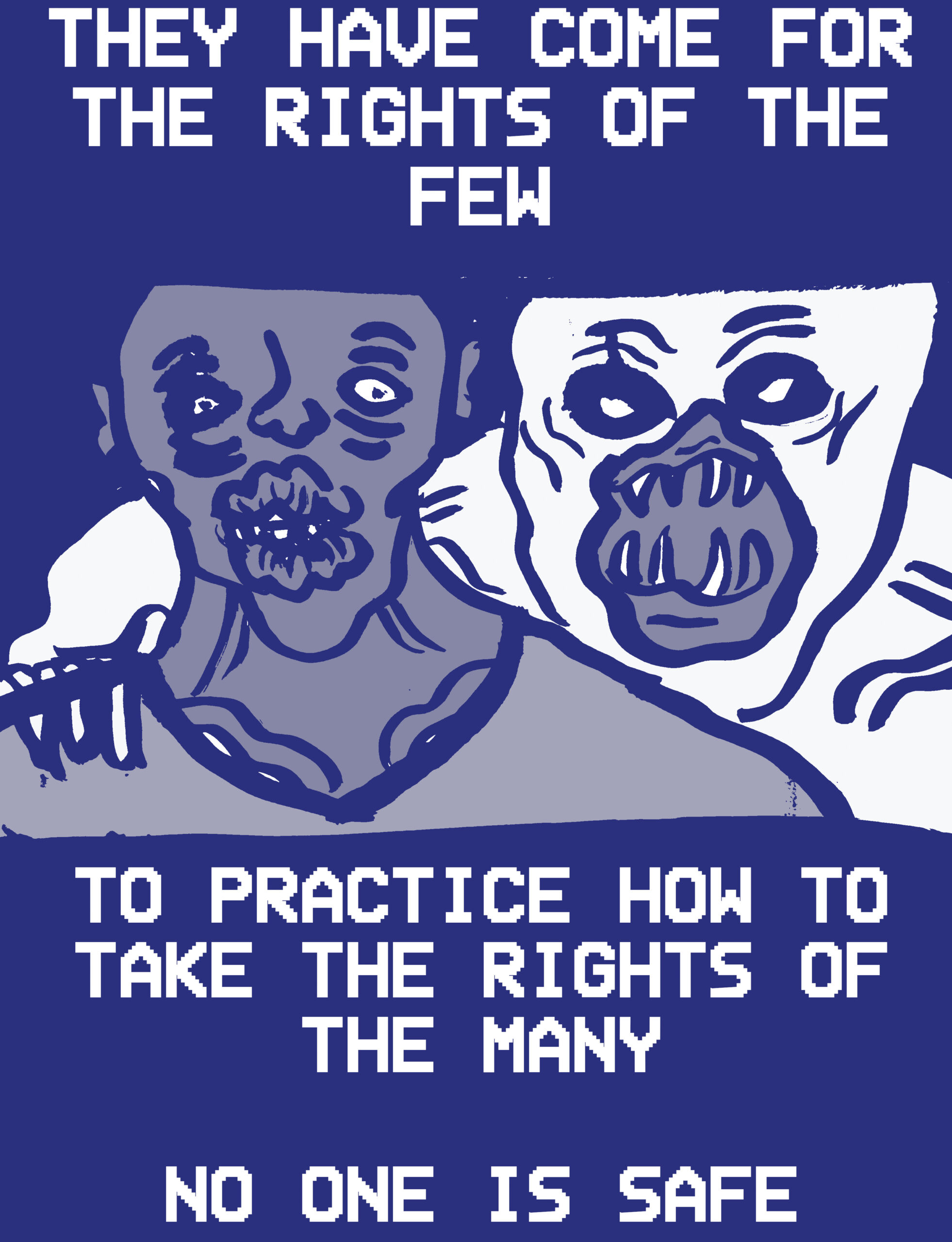

Siamo in un momento confuso, feroce. La visibilità delle soggettività un tempo relegate ai margini – nerə, queer, trans, disabilə, precariə – non è mai stata così alta, eppure, emancipazione e rappresentazione sembrano ancora giocare a rincorrersi. Nell’era del web performativo, tutto si mostra ma quasi nulla si tocca. Gli spazi sociali che una volta brulicavano di costruzioni collettive sono ora sezionati, ottimizzati, sottoposti a sorveglianza algoritmica e capitalistica.

Internet, che aveva sussurrato promesse di liberazione, si è rivelato una trappola, una campana di vetro, e con l’ascesa del Web 2.0 qualcosa si è spezzato. La profondità di quelle comunità che nascevano come risposte controculturali ai valori dominanti – spazi densi di ideologie e appartenenze costruite sull’assenza consapevole di leadership formali – ha iniziato a diluirsi, risucchiata da connessioni sociali superficiali e modelli di consumo travestiti da identità culturale. E in questo vuoto si sono infilate le aesthetic communities1, aggregandosi attorno a look, vibes e board di Pinterest.

Le aesthetic communities si organizzano attorno alla ricerca di uno stile – visivo, musicale, comportamentale – senza necessariamente ancorarlo a un sistema di credenze: è un’identificazione estetica, più che militanza. Così, anche movimenti nati con ambizioni sovversive sono stati via via svuotati del loro potenziale contestatore, risignificati come semplici trend di consumo. L’insubordinazione viene quindi ridotta a una palette di colori, ed è sempre più chiaro che la resistenza non può più passare attraverso codici visibili. Deve trovare altri canali, altre forme, deve imparare a nascondersi, a mutare pelle, a sfuggire.

In questo scenario, la strategia diventa sopravvivenza: comprendere le logiche profonde della rete non è più una scelta, ma una condizione necessaria per ogni forma di contro-narrazione. Perché l’esposizione pubblica non è più un diritto da conquistare, ma un campo minato da attraversare con cautela. Le sue bolle di risonanza non solo rinforzano stereotipi, ma logorano le alleanze, esasperano i conflitti, svuotano il dissenso. Anche il radicale può, sotto i riflettori, diventare coreografia, e chi persiste davvero è costrettə a dissolversi, a sottrarsi alla scena.

Mentre le sottoculture venivano metabolizzate dal mercato, digerite e rigurgitate come life style acquistabili grazie a campagne propagandistiche su Tumblr, anche il sogno originario del web iniziava a sbiadire. C’era una volta l’idea di un Internet libero, decentralizzato, dove si poteva sparire, reinventarsi, scompaginare il sistema. Negli anni Novanta e nei primi Duemila, la rete sembrava una promessa aperta: identità fluide, comunità affettive, linguaggi trasversali. Poi arrivarono le piattaforme, l’algoritmo, il capitalismo cognitivo e l’incantesimo si ruppe.

Oggi il tessuto online è una giungla trasparente, un campo di sorveglianza travestito da socialità. Ogni clic, ogni scroll, ogni like. Tutto viene registrato, ottimizzato, raffinato. Internet si è fatto vetrina, banca dati dell’emotività collettiva, museo interattivo di corpi brandizzati. La grande promessa partecipativa del Web 2.0 si è schiantata sulle elezioni americane del 2016 e, da lì in poi, il digitale si è riconfigurato come spazio di potere e di controllo.

In questo panopticon reticolare, la spontaneità è una routine predittiva. L’attenzione è una valuta deperibile, la visibilità un’esca mortale. Dove un tempo si costruivano legami, ora si fabbricano contenuti. E nel grande reality show dell’online, il glitch2 – imprevedibile, umano, non monetizzabile – è diventato intollerabile.

In risposta all’invasione pubblicitaria, al tracciamento compulsivo e al trolling seriale, molte comunità hanno scelto l’oscurità. Hanno abbandonato il centro luminoso del web mainstream per rifugiarsi nei margini: nelle Dark Forests3.

Non si tratta di nostalgia romantica, ma di una manovra per sfuggire all’estinzione. Come racconta Marta Ceccarelli nel suo libro Internet’s Dark Forests: Subcultural Memories and Vernaculars of a Layered Imaginary4, questi sono spazi opachi, non indicizzati, liberati dalle logiche di gioco e di mercato. Luoghi dove la comunicazione non è più performance, ma scambio reale. Dove si parla in dialetti subculturali, si tessono affinità, si sperimenta il sé senza occhi predatori puntati addosso. Dove il glitch, finalmente, può respirare.

Newsletter chiuse, podcast indipendenti, gruppi Telegram su invito, profili Substack per abbonati, le Dark Forests si moltiplicano silenziosamente. Sono spazi in cui l’identità non deve essere vendibile, dove il celarsi è un atto politico, dove il consenso algoritmico evapora e lascia spazio all’incontro. Non sono oasi ingenue ma ecosistemi protettivi. Offrono riparo emotivo, reputazionale, politico. Non si atteggiano a bacheche “woke” ma si praticano come territori intimi, basati su fiducia, prossimità, complicità. Nati all’intersezione tra arte Post-Internet, cultura meme e critica radicale, sono oggi l’ultima linea di resistenza culturale. Se la superficie è accecante, loro esistono nell’ombra, dove le cose ancora germogliano.

In questo paesaggio, l’invisibilità non è una resa ma una postura strategica. È il diritto a non essere decifrabilə, incasellabilə, sorvegliatə. Il silenzio non è assenza, è progettazione. Le soggettività non conformi incarnano errori vitali nel codice disciplinare della norma, l’errore diventa linguaggio, la frattura diventa soglia. In un ecosistema digitale che punta a sterilizzare ogni devianza, la difesa dell’altro è un atto di insubordinazione.

E proprio lì, nelle pieghe impercettibili della rete, si manifesta la marginalità contemporanea: nei meme che evaporano, nei thread fantasma, nei glitch estetici. Un’esistenza fragile, ma potentemente radicata. Da qui nasce la necessità del gatekeeping difensivo: non tutto deve essere accessibile, non tutto deve essere condiviso. La cultura della sopravvivenza richiede protezioni, non vetrine.

¹ Un gruppo di persone o comunità online che condividono un apprezzamento comune e si identificano con uno specifico stile estetico, che può essere visivo, musicale o di altra natura. [Nota dell’Autrice]. Per approfondire: Ruth Ronen, Aesthetic Community, in «Dialogue», n. 60, giugno 2021.

² Come proposto da Legacy Russell, il glitch non è inteso semplicemente come un errore tecnico o una disfunzione del sistema, ma un atto di resistenza creativa. È una frattura nella norma, una deviazione che sfida la stabilità delle identità imposte da un ordine sociale cis-etero-normativo e capitalista. Nel suo libro “Glitch Feminism: A Manifesto”, Russell trasforma il glitch in uno strumento politico: un modo di abitare l’errore come forma di autonomia radicale, sabotando le aspettative dominanti su corpo, genere e desiderio. [NdA]. Per approfondire: Legacy Russell, Glitch Feminism: A Manifesto, Verso Books, Londra – New York, 2020.

³ Termine ispirato alla teoria cosmologica presentata da Liu Cixin nella sua novella The Dark Forest e resa famosa dal suo romanzo Il problema dei tre corpi, le “foreste oscure” sono spazi digitali protetti, dove le persone possono interagire senza la pressione della visibilità costante, cercando di preservare l’autenticità e la sicurezza in un ambiente online sempre più esposto e controllato. [NdA]. Per approfondire: Cixin Liu, Il problema dei tre corpi. Trilogia, Mondadori, Milano, 2023.

⁴ Marta Ceccarelli, Internet’s Dark Forests: Subcultural Memories and Vernaculars of a Layered Imaginary, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2024.

⁵ Termine inteso non solo come il passaggio da un registro linguistico a un altro ma come gesto di sopravvivenza, una strategia di movimento tra identità e spazi normativi ostili. È l’abilità di navigare tra sistemi sociali mutando forma per esistere dove l’immutabilità è richiesta. Russell lo interpreta come una pratica politica fluida, capace di sabotare le aspettative su genere, razza e classe, disallineandosi dai codici dominanti senza mai farsi catturare. [NdA]. Per approfondire: Legacy Russell, Glitch Feminism: A Manifesto, op. cit.

Vittoria Martinotti (Torino, 1998) è una curatrice e scrittrice di base tra Milano e Torino. Con un Master in curatela presso la Goldsmiths University, il suo lavoro spazia tra mostre internazionali, programmi pubblici e scrittura critica. È partner e curatrice dell’associazione Rea Arte, giornalista per la rivista Linkiesta.etc e editor per la piattaforma online Daily Lazy. Negli anni ha collaborato con istituzioni come Flash Art, Pirelli HangarBicocca, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Goldsmiths CCA, e la galleria Des Bains, focalizzandosi sul supporto alle voci emergenti.